Mon premier avion,

2 avril 1915

5 h 20 du matin.

Le mécanicien vient de lancer l’hélice, et tout de suite c’est le vacarme effroyable du moteur, la trépidation totale de l’appareil. Le pilote qui m’emmène est P... Il fait un signe pour qu’on enlève les cales. Nous partons.

Hier au soir nous avons décidé de nous envoler de très bonne heure puisque les Allemands, maintenant, ont peur de nous. Les Aviatik et les Albatros ne se risquent plus qu’au petit jour, ou à la tombée de la nuit. Nous l’avons remarqué. C’est un fait précis, indiscutable. Ce matin, il y a trois appareils qui vont leur donner la chasse, trois appareils de la même escadrille : la M.S.1 2.

5 h 30 du matin.

Nous montons. Il y a de la brume. Les premiers rayons de soleil rougeoient vers l’est. Il fera beau tout à l’heure. Pas un nuage. Une gelée blanche couvre la campagne entière. Le bord des étangs est frangé de glace. Comme il va faire froid là-haut !!

Nous montons toujours. Le moteur ronfle bien. Son hululement éolien me semble régulier. Devant moi je n’aperçois du pilote que son dos, couvert d’une peau de chèvre et son casque de cuir.

La terre s’éloigne de plus en plus. Les objets se rapetissent. L’altimètre marque 1800 mètres. La brume décidément est épaisse mais à 2000 mètres elle cesse brusquement. Le coup d’œil est féerique. Cette brume ensanglantée par l’aurore tranche brutalement sur le haut du ciel suivant une ligne sombre, presque noire, absolument horizontale. Au dessus l’atmosphère est limpide, de couleur pure d’un bleu vert très léger.

Nous survolons Reims. La ville apparaît lointaine avec la masse tragique de sa cathédrale mutilée. Les misérables ! Chaque fois j’y songe. Aurons-nous la chance de rencontrer un Aviatik???

Il fait froid. Il me semble que le moteur vibre ? Non. Il est régulier. Le pilote fait un geste avec la main droite et m’indique un point de l’espace. Je regarde et j’aperçois très loin de nous et plus haut, beaucoup plus haut, une minuscule petite chose noire qui se déplace. Un aéroplane !!! Français ?? Allemand ?? Impossible de savoir. Entre le pilote et moi il n’y a pas d’acoustique pour parler. Il faut hurler si l’on veut s’entendre. Je crie à tue tête: “allons voir !!”. P.. a compris. Je vois son casque s’incliner plusieurs fois de haut en bas, à petits coups pour dire “oui”. Nous changeons notre ligne de vol. Nous prenons en chasse la petite chose noire.

Je tire ma montre par habitude. Il est 5 h 50. L’altimètre marque 2300.

En vain je braque ma jumelle sur l’avion lointain. Impossible de l’identifier. Par suite de la vibration de l’appareil, il n’apparaît que comme un point sombre dansant comiquement dans le champ de la lunette. Trop loin encore ! Il faut prendre patience. Où allons-nous ? Nous piquons vers le sud-est. Nous suivons la Vesle. A l’horizon j’aperçois la Marne, les toits d’Epernay à droite, puis, à gauche, ceux de Châlons-sur-Marne.

Nous restons dans nos lignes. Ca va bien !! Si nous démolissons le gibier convoité, nous pourrons le ramasser !

6 h l0 du matin.

Nous avons pris de la hauteur. Il semble que nous nous soyons sensiblement rapprochés de l’appareil qui nous intrigue. Il est plus gros déjà. Nous le suivons exactement. Est-ce un Aviatik ?? Oh ! que je voudrais savoir !!! J’ai bien peur qu’il ne soit français !!! Il pique droit sur Châlons. J’enlève mes gants fourrés pour voir si je pourrai m’en passer tout à l’heure pour tirer. Bien vite je les remets. Le froid est terriblement vif. Instantanément mes mains sont devenues blanches. La boussole est gelée.

6 h 20du matin.

C’est un Allemand!!! Pas de doute!!! Je viens d’appuyer fortement les oculaires de ma jumelle contre mes arcades sourcilières pour être sûr de voir. J’ai vu!! Biplan. Fuselage plein. C’est un Allemand. Nous sommes un peu plus haut que lui. Penché sur l’épaule du pilote, je crie “Aviatik”. Il a entendu. Le casque dit “oui”.

Je me sens transporté d’une joie immense. Nous allons donc enfin pouvoir nous mesurer!! C’est une ivresse ! Oui, mais soyons calmes ! Il ne faut pas le manquer.

Il se rapproche ! Il se rapproche !...

Tâchant de rester froid, je fais les derniers préparatifs du combat qui m’apparaît imminent. Je défais la courroie qui retient la carabine du fuselage, arme dont je vais me servir. Nous n’avons pas de mitrailleuse. Le mécanisme joue bien??... Oui. Dans la boîte de culasse, le chargeur est à sa place. Les balles D de couleur cuivre brillent au soleil. J’arme. D’un revers de main je fais sauter le déclic de la ceinture qui me rive à mon siège en cas de bourrasque. J’aurai les mouvements plus libres pour tirer. Un dernier coup d’œil à la carte pour voir où nous sommes, car tout à l’heure j’aurai autre chose à faire. J’identifie un village : L. sur V.. Ça va. Tout est paré ? Non ! Encore un point à régler. Il me reste à “communier” avec mon pilote.

Il faut qu’il sache que nous pouvons marcher, que je suis décidé autant que lui peut l’être jusqu’au bout, jusqu’à la fin. Il faut qu’une grande confiance mutuelle s’établisse entre nous.

Je me penche sur son épaule et lui crie dans l’oreille, très fort pour qu’il entende malgré l’épaisseur de son passe-montagne. “Ne mollissons pas.” C’est là une phrase coutumière à l’escadrille, une phrase un peu à la blague, “à l’étudiant”. Il a entendu. Le casque dit “oui” avec énergie. Je devine le sourire.

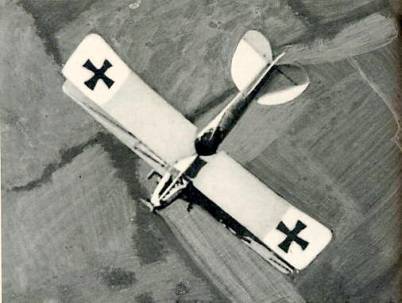

L’appareil allemand est maintenant tout proche. Les détails de sa superstructure nous apparaissent. Il nous tourne le dos. Les énormes croix de Malte ou Croix de Fer se découpent avec précision, en noir violent sur les pans supérieurs qui sont d’un blanc de lait. Très nettement nous apercevons le pilote courbé sur son volant. Il est habillé de cuir noir, coiffé d’un casque également noir, luisant de soleil. Quelle distance nous sépare ? Cent, cent cinquante mètres peut-être... Je ne sais.

Minute poignante, inoubliable ! Réellement je sens mon cœur bondir avec force. Ainsi nous allons donc vivre ce conte d’Edgar Poë, de Wells ou de Jules Verne ?...

Le combat est imminent, certain.

Nous attaquons. Les secondes qui vont venir me paraissent chargées d’événements extraordinaires. Le temps d’un éclair, je réfléchis: “ou bien nous allons abattre cet Aviatik, ou nous le serons par lui, il n’y a pas d’autre hypothèse”.

Une grande confiance est en moi, spontanée. A l’avance je suis sûr du résultat. Nous l’aurons!!! C’est lui qui touchera le sol!... Lentement je viens d’épauler, bien décidé à ne tirer qu’au tout dernier moment pour être sûr. L’avion ennemi est là, à notre droite, un peu plus bas que nous. Le vent de l’hélice a tendance à rejeter ma carabine, je dois la maintenir avec force. Depuis quelques instants, les éclatements d’obus français ont cessé autour de nous. Les artilleurs nous ont aperçus et ne tirent plus. En ce moment, d’en bas, ils doivent considérer avec une émotion grandissante les préludes du duel.

Ca y est ! Le moment est venu. Que Dieu dispose!!!

L’appareil allemand qui est un Albatros à queue triangulaire semble se

rapprocher de nous à une allure vertigineuse. Allons-nous nous rencontrer ?? D’un bond P.. relève notre Morane.

L’Albatros en coup de vent vient de passer juste en dessous.

Ca y est ! Le moment est venu. Que Dieu dispose!!!

L’appareil allemand qui est un Albatros à queue triangulaire semble se

rapprocher de nous à une allure vertigineuse. Allons-nous nous rencontrer ?? D’un bond P.. relève notre Morane.

L’Albatros en coup de vent vient de passer juste en dessous.

J’ai tiré visant le pilote. De mon coup de carabine, je n’ai entendu qu’une détonation sourde, mate, confondue dans le hululement, le fracas du moteur. L’avion ennemi apparaît maintenant à notre gauche, à une quarantaine de mètres. Vite j’arme de nouveau. Par une manœuvre audacieuse P.. exécute un virage sur l’aile. Les tendeurs sifflent, mes oreilles sifflent. De nouveau nos deux appareils se rapprochent à une vitesse effroyable. Au bout de mon guidon j’aperçois la tête du pilote allemand. Une secousse ! Je ne vois plus la tête. Oh! la voilà ! Je ne la vois plus, oh la voilà encore!! Nouvelle secousse ! Elle disparaît... Allons bon, j’ai tiré!!!

L’Albatros passe sous nous comme un bolide. Nettement à mon coup de feu, j’ai vu le pilote, d’un mouvement instinctif rentrer le cou dans les épaules. Manqué ! Mais, tirer dans ces conditions, c’est effroyablement difficile. Les deux avions sont à pleine vitesse ; comme ils se croisent, ces deux vitesses s’additionnent. C’est donc à plus de deux cents kilomètres à l’heure que nous nous rencontrons. Maintenant c’est à quarante ou cinquante mètres à notre droite que l’Albatros se découpe de profil en blanc ardent sur le fond du ciel. J’arme de nouveau.

Décrire les mille impressions que je ressens, les mille détails qui frappent mes yeux et se succèdent à l’allure fantastique qui nous emporte est impossible. Dans un grand éblouissement bleu, brusquement c’est le soleil qui se trouve en plein dans ma figure, puis c’est la terre. Une galopade insensée de prés verts, de villages, de bois de sapins, de rivières, de maisons lointaines et minuscules. Je ne me rends plus compte des mouvements de l’appareil. Soudain son aile droite m’apparaît piquée presque en plein ciel, tandis que la gauche semble s’appuyer au sol sur une terre labourée de couleur rouge.

Brutalement c’est l’inverse. Mes oreilles bourdonnent. Où sommes-nous ? Tout ce que je savais, c’est qu’au début du combat, la ligne de nos tranchées était à sept kilomètres à notre gauche. Mais maintenant ! Nous avons tellement de fois changé de direction ! Est-ce au-dessus des lignes françaises que nous nous battons ou des lignes allemandes ? Où sommes-nous ?...

Je crois que nous sommes toujours dans nos lignes. Il me semble que nous aurions vu passer le réseau compliqué de nos tranchées écrites en lignes blanches sur le fond vert sombre du sol. Nous ne l’avons pas vu. Nous sommes chez nous. Sus aux Boches!!

Il est là ! Je le vois ! Le pilote noir luisant de soleil est tassé sur son siège, agrippé au volant. Quel homme est caché, quel Allemand sous ce déguisement d’aviateur anonyme ? De quel repaire obscur s’est-il envolé ce matin, aux premiers feux du jour ?... Mystère...

L’Albatros vient d’exécuter une manœuvre. Pour la

première fois, l’observateur qui se trouve à l’avant nous apparaît. Jusqu’à

présent, grâce à l’habileté de P.. il est resté hors de cause, dans l’angle

mort, gêné, caché par le plan supérieur. Nettement je devine qu’il va tirer.

C’est bien son tour !

L’Albatros vient d’exécuter une manœuvre. Pour la

première fois, l’observateur qui se trouve à l’avant nous apparaît. Jusqu’à

présent, grâce à l’habileté de P.. il est resté hors de cause, dans l’angle

mort, gêné, caché par le plan supérieur. Nettement je devine qu’il va tirer.

C’est bien son tour !

Pan! Pan! Pan! Pan! Pan! Pan!

Ah ! Ah ! Le bruit connu de leurs fameuses mitraillettes ! Bien joué ! Mais d’un coup d’aile, merveilleux de sang froid, P.. a cabré notre appareil, décrit un quart de volte. De nouveau l’observateur allemand trouve entre lui et nous le plan supérieur de l’Albatros, qui s’interpose comme un écran implacable.

A moi maintenant avec ma carabine, ma bonne carabine de cavalerie dont j’étreins nerveusement le bois avec mes gants fourrés! Nous nous rapprochons à toute allure. L’Albatros est toujours un peu plus bas que notre Morane, mais de très peu, quatre, cinq mètres peut-être.

Je ne quitte pas des yeux le pilote. Lui aussi me regarde avec ses lunettes noires. Il tourne la tête. Quelles transes effroyables pour lui, malheureux, rivé sans défense à son volant de direction!!!

Il voit le canon de mon arme se pencher hors du fuselage, le chercher, l’ajuster... Oui, c’est bien un conte d’Edgar Poë que nous vivons !

“Poum ! ” Détonation sourde. Je viens de tirer juste à l’instant où l’Albatros passait sous nous, à trois mètres à peine. Un éclair ! Vite je me penche à gauche pour juger du coup.

Le voilà avec sa vitesse de météore. Pan ! Je redouble comme à la chasse. Rien de nouveau. A la hâte je saisis un nouveau chargeur dans la pochette. Le mécanisme du mousqueton craque avec précision. Je l’entends à peine. Le pilote allemand est de plus en plus tassé sur son siège. Vingt mètres nous séparent. Pan! Pan! Pan! Pan! Pan! Pan! Pan! Pan! L’observateur peut de nouveau tirer : il nous manque.

A moi. Allons, il faut rester calme, calme, calme ! Pas de tension nerveuse. C’est une question de vie ou de mort. Du calme et encore du calme!!

Cette fois je vais tirer un peu plus tôt.

Pan ! Pan !... L’Albatros est de nouveau sur nous. J’ai à peine le temps de le voir. Il passe sous notre fuselage, si près que la rencontre me semble inévitable.

Il passe tout de même. Le voilà!!

Soudain P.. lève un bras en l’air et hurle quelque chose. A mon tour je ne puis retenir un cri de triomphe. L’avion ennemi pique terriblement vers le sol. Penché sur l’aile droite, il me semble glisser, désemparé. L’hélice est presque arrêtée.

A notre tour nous piquons pour le suivre. Notre Morane doit être bien près de la verticale, car je me sens glisser de mon siège, et je dois m’agripper de chaque côté du fuselage.

Plus la peine de tirer!!! L’Albatros est visiblement touché à mort. Il descend, il est vaincu.

Et de nouveau je perds la juste notion des choses. Une joie immense est en moi.

C’est un tournoiement de visions fugitives, de prés verts, de maisons, de routes qui s’entrecoupent, d’étangs, de bois, une galopade insensée de champs jaunes, rouges, blonds, une sarabande fantastique de collines souples, de haies lointaines, de sillons, d’arbres pointus. C’est un entrechoquement indescriptible de sensations violentes, physiques et morales.

Une foule de pensées rapides se lève en moi, sans suite, avec incohérence. Je revois les lunettes noires du pilote, les Croix de Fer de l’Albatros, un coin de champ de bataille en Lorraine, un champ de courses autrefois, un salon.

J’entends des airs de musique, des gémissements de blessés, des ronflements de moteurs, des phrases d’opéra, tout cela pêle-mêle en vrac. Et soudain je m’aperçois que je ne cesse de crier à tue-tête : VIVE LA FRANCE !

P.. penché sur sa cloche en fait autant. Nous faisons un vacarme splendide.

L’Albatros descend de plus en plus. Le pilote a réussi à le redresser.

La terre se rapproche à une vitesse vertigineuse. Les objets grossissent terriblement. P.. coupe. Le bruit des neuf cylindres diminue d’intensité. Nous pouvons parler. Ensemble nous demandons :

- OU SOMMES-NOUS ?

Ensemble nous répondons :

- JE NE SAIS PAS !

Est-ce dans nos lignes que nous descendons, dans les lignes allemandes ? Impossible de savoir.

L’Albatros effleure un bois de sapins et atterrit dans un grand pré, près d’une grosse ferme.

Tant pis ! Nous décidons d’atterrir aussi à côté de lui. On verra bien ! Pour rien au monde nous ne voulons lâcher notre proie. Allez, on descend ! Alea jacta est.

Le fracas du moteur reprend. Nous décrivons une courbe splendide et passons à vingt mètres au-dessus de l’Albatros arrêté. J’ai le temps de voir deux hommes sortir du fuselage et sauter à terre.

Brutalement une secousse ! Un craquement sec, un bruit

sourd. Je me sens projeté la tête la première contre le plan des ailes. Ca y

est, je m’y attendais ! On capote!! Nous arrivions au sol trop en piqué,

et... vent derrière. C’est la joie du triomphe. Des deux mains je me suis

cramponné à la cabane. Tout le choc se passe dans mes bras. Le moteur

s’enfonce dans la terre, l’hélice est broyée. Puis d’un coup, l’appareil se

met tout droit, le fuselage pointé debout, comme un mât, vers le ciel. Je reçois

une secousse dans le dos. C’est fini. Ce n’est rien.

Brutalement une secousse ! Un craquement sec, un bruit

sourd. Je me sens projeté la tête la première contre le plan des ailes. Ca y

est, je m’y attendais ! On capote!! Nous arrivions au sol trop en piqué,

et... vent derrière. C’est la joie du triomphe. Des deux mains je me suis

cramponné à la cabane. Tout le choc se passe dans mes bras. Le moteur

s’enfonce dans la terre, l’hélice est broyée. Puis d’un coup, l’appareil se

met tout droit, le fuselage pointé debout, comme un mât, vers le ciel. Je reçois

une secousse dans le dos. C’est fini. Ce n’est rien.

P.. est déjà à terre. J’ai un pied pris, je fais des efforts désespérés pour me dégager. J’arrache une de mes bottes. En hâte je la remets. C’est fait. Nous galopons comme des fous vers nos adversaires qui sont là-bas, tout près, au bout du pré à 200 mètres.

P.. brandit un revolver, et moi j’ai conservé ma carabine. Peut-être va-t-il falloir maintenant livrer un nouveau combat sur le sol?

Nous courons. Une haie nous cache l’Albatros. Nous franchissons la haie : le voilà ! Il est en flammes. Deux officiers allemands sont immobiles et nous regardent. Ils se tiennent non loin de leur appareil. Ont-ils des armes ? Vont-ils nous tirer dessus ? Une seconde je songe à les mettre en joue pour les tenir en respect. Mais... Non ! Ce procédé manque d’élégance. Il faut que la rencontre qui se prépare soit empreinte de courtoisie et de politesse française.

Nous sommes tout près d’eux. L’un a les mains derrière le dos. Il faut se méfier. Cache-t-il un revolver ? Je lui ordonne en allemand :

- DIE WAFFEN NIEDER !

Tous deux s’empressent de lever les bras en l’air pour me montrer que je me trompe, qu’ils n’ont pas d’armes. Ils remuent même les doigts, du mouvement familier des prestidigitateurs: “rien dans les mains, rien dans les manches ! ”.

En approchant je les observe. Ils ont eu le temps de se débarrasser de leurs peaux de bête, de leurs casques, de leurs combinaisons de cuir. Visiblement, ils ont voulu se présenter à leur avantage, Ils y ont réussi. Tous deux ont une certaine élégance. L’un a coiffé une casquette de repos à visière courte, à turban écarlate, ornée des deux cocardes : celle de l’Empire, tricolore, et celle de Prusse, noire et blanche. Il est habillé d’un léger manteau cache-poussière, couleur mastic, laissant voir des leggings et des chaussures jaunes impeccables.

Au premier abord, on pourrait vraiment le prendre pour un officier anglais avec sa figure rougeaude. Il est complètement rasé, très blond. Ses yeux bleus, petits, sont rapprochés du nez. Il sourit vaguement. Il a l’air très tranquille. Il est grand.

L’autre aussi est grand. Très maigre, la figure en lame de couteau, il porte une paire d’énormes lunettes rondes, en écaille. Il est bien plus allemand que l’autre. il est badois. Sans barbe ni moustache, tête nue, son casque d’aviateur sous le bras, il se tient immobile, le regard inquiet, les cheveux tondus au ras du crâne. Comme son compagnon, il est habillé d’un imperméable mastic et chaussé de leggings et de souliers jaunes, parfaitement cirés.

Tous deux conservent les mains en l’air, même ce dernier, qui a beaucoup de peine à ne pas laisser tomber son casque.

Nous voici tout près d’eux, nous leur faisons signe qu’ils peuvent baisser les bras et reprendre une position normale.

Et, tandis qu’à dix pas de nous, l’Albatros devient un gigantesque brasier que deux fantassins français (nous sommes dans les lignes françaises ! ), accourus, s’efforcent d'éteindre, nous prenons contact avec nos victimes.

L’officier à casquette à turban rouge vient à moi. Soudain raidi, il se présente au garde à vous, la main à la visière:

- Mein Name ist Bobrüggle, Ober-Leütnant !

Minute poignante que je n’oublierai jamais ! Poliment, je lui rends son salut.

- Sous-lieutenant C.., 20e Dragons !

Et spontanément je lui tends la main. Il la serre franchement. Je m’efforce de l’interroger avec courtoisie.

- Sind Sie verwundert ?

Il me répond sans songer à sourire de mon accent qui pourtant ne doit pas être brillant :

- Nein ! Nicht verwundert. Danke.

Me tournant vers l’Albatros devenu la proie des flammes, je lui dis en français cette fois, ne me souciant pas de continuer une conversation dans une langue où il aurait eu l’avantage.

- C’est bien, Monsieur, ce que vous avez fait là. C’est très militaire d’avoir brûlé volontairement votre appareiL Je vous félicite.

Il est sensible au compliment. Il incline la tête. A son tour il dit d’une voix très lente, en français avec un accent fort appréciable :

- Ce fut un beau combat loyaL... Vous avez été les plus forts... Les aviateurs français sont braves.

Comme je ne répondais rien, attendant la suite, il a ajouté, ne s’oubliant pas :

- Et les aviateurs allemands aussi.

C’est peut-être moi qui aurais dû le dire. Je le pensais à ce moment-là. J’aurais été sincère.

Pendant ce temps, P.. et le pilote allemand se sont présentés mutuellement. Ce pilote est un sous-officier, “unter-offizier”. Ils se donnent des renseignements techniques sur leurs appareils.

Je tire ma montre. Il est 6 h 45 ! Comme il est tôt encore !

Maintenant, tous les quatre, nous cheminons à petits pas, descendant vers une grosse ferme, aux tuiles rousses, accotée à un bois de sapins, au fond du pré. Cette ferme est la ferme d’A dite de M... Nous causons le plus aimablement du monde, comme des gens qui se promènent après dîner dans une allée de parc.

J’apprends ainsi que sur mes coups de carabine, trois ont dès le début crevé de part en part le réservoir à essence, le vidant presque instantanément, provoquant un commencement d’incendie. Plusieurs autres ont percé le fuselage, tout près de l’observateur. Le dernier a coupé net, contre le talon du pilote, deux commandes de gouvernail de profondeur, déterminant la descente immédiate, presque la chute de l’appareil. Ils ont eu la chance de toucher le sol sans s’écraser.

J’apprends aussi que le matin à 5 h 30 ils ont jeté deux bombes sur R.., qu’ils ont eu terriblement froid, que leur aérodrome se trouve à ..., qu’au cours du combat l’ober-Leütnant qui me parle a brûlé sur nous près de cent cartouches de mitrailleuse. Nous le remercions en riant de nous avoir manqué. Lui aussi rit franchement. La glace est rompue.

Nous sommes très à l’aise. J’ai enlevé mon casque. Mon interlocuteur prisonnier s’écrie :

- Mais vous êtes tout jeune !

Et pour la première fois ce compliment me fait plaisir. Nous pénétrons dans la cour de la ferme. Une compagnie de vieux territoriaux est cantonnée là. C’est un affolement, des galopades, des bousculades. On ouvre les portes. On en ferme. On crie. On me prend pour un Allemand. Tous ont suivi le combat aérien. Je m’explique. J’interroge: “Où est le téléphone ? Où sont vos officiers ? Où sommes-nous ?... »

C’est un brouhaha indescriptible. Tous ces braves gens répondent à la fois. Ils sont fous de joie. Ils nous entourent, nous enserrent, vont nous étouffer.

Enfin un capitaine apparaît, fend le groupe. Renseignements brefs. Nous sommes à la ferme de M.. sur la commune de V.., non loin de M...

Le téléphone. Trois kilomètres à faire jusqu’à V.

Un cheval pour y aller. En voici un : «Allez P.., partez ! Vous êtes dragon donc vous savez monter ! Allez vite téléphoner la bonne nouvelle à l’escadrille, au commandant de R.. ils vont être renversés là-bas. Un Aviatik hier, un Albatros aujourd’hui ! ”

Je confie mes prisonniers au capitaine de territoriale. J’ai besoin d’être seul, une minute, de respirer.

Lentement je reviens sur le terrain, sur le champ de bataille où se trouvent les deux avions. Il fait très doux. C’est une belle matinée d’avril. Le soleil s’est dégagé des brumes et monte avec majesté au-dessus des bois de pins.

De tous côtés, des gens se précipitent à pied, à bicyclette, à cheval...en auto. C’est une ruée. Innombrables sont ceux qui, d’en bas, ont suivi les péripéties du drame. Ah ! Cela n’a pas été long !

Deux fantassins m’apportent tout ce qu’ils ont pu sauver de l’incendie : un altimètre, une boussole, la mitrailleuse, quelques objets sans intérêt.

Mais déjà on se rue vers moi. Il y a là quantité d’officiers de régiments de cavalerie cantonnés dans les environs. En un clin d’œil, je suis entouré, écrasé, étouffé. Je n’ai pas assez de mains pour répondre à toutes celles qui se tendent. Un capitaine qui pleure comme un enfant s’écrie : «J’ai tout vu! Magnifique! Sublime! Ah mon ami!» Il m’embrasse.

On se range. Un Lieutenant-Colonel de hussards est devant moi. A voix forte il me dit : «J’ai vu aussi. Je vous félicite au nom de toute la cavalerie française!!!”

Ma tête tourne. Mon cœur bondit. J’ai envie de pleurer. La vie est belle. Je suis vivant.

Vraiment je ne vois, je n’entends plus rien. De tous côtés, dans un éblouissement de soleil, je devine comme une chose imprécise, une ruée formidable, une ruée de cavaliers bleus, de piétons noirs, rouges, d’autos trépidantes.

Je fais signe qu’on s’écarte. Je veux être seul un instant… au moins.

Allons !... C’est bien vrai ! Nous avons abattu un ALBATROS.

René CHAMBE